[...]

— Quem é você, adivinha…

Ao soarem os primeiros acordes do bloco, o formigueiro multicolorido agita-se. Braços erguidos, acompanha, em uníssono, as estrofes do velho hit carnavalesco. A Cleópatra loura acerca-se da havaiana morena, sorri, estende as mãos, canta a plenos pulmões.

— …se gosta de mim…

O Batman barrigudo sai metendo o cotovelo, abrindo caminho (vai sem Robin. Não parece contaminado pela alegria coletiva); a enfermeira de bigode segura a saia da bailarina de pernas peludas e rodopia, rodopia, rodopia…

— O amor de Julieta e Romeu. O amor de Julieta e Romeu. Igualzinho ao meu e ao seu…

A luz da câmera de uma TV encandeia a multidão. O samurai vira o rosto, cutuca o baixinho de sunga preta, vai saindo de fininho. O cortejo segue pelas ruas bêbadas de luz, luxúria e som.

O Menino nem-tão-menino-assim Maluquinho entorna a lata de cerveja, joga-a no chão. Um homem abaixa-se, pega o recipiente e sorve-o sofregamente. É negro e esquálido. Veste colete verde numerado e bermuda jeans estilo esfarrapado. No rosto, uma cicatriz.

Após o gesto rápido, furtivo, o moço retorna ao posto de trabalho, junto a outras dezenas de mulheres e homens, quase todos negros e fardados, que margeiam o mundo de fantasia do bloco.

Eles quase não vêem o que acontece à volta. Os olhos de quase todos varrem, ansiosos, o chão. Espreitam latas vazias, que recolhem, amassam e colocam nos sacos de lixo amarrados ao cós da calça.

— Cadê a Bahia na palma da mão…

Belo, o coro de palmas que acompanha o refrão. Parece saudar o casal que, alheio aos esbarrões, troca longos e ardentes beijos. Ele vestido de minissaia. Ela, de Superman. O cheiro de lança-perfume já empesta o ar.

O short cor de abóbora e minúsculo desenha as formas da garota que se insinua para o cordeiro. Ele — tênis quadriculado, touca de crochê azul — passa as mãos em seus cabelos esticados. Ela tenta entrar na corda. Ele se desculpa. Ela se chateia.

Do lado de dentro, um rapaz louro, de olhos azuis, bermuda florida, sandálias estilo alpercatas e rabo-de-cavalo, tenta acompanhar o ritmo de uma morena cabo-verde. Pernas, corpo, cabeça e braços em descompasso. Ela ri. Faltam-lhe dois dentes.

— Tem gente de toda cor / tem raça de toda fé / guitarras de rock’n’roll, batuque de candomblé…

[...]

Um homem pula para o lado de dentro da corda. Os seguranças acorrem, mas ele é mais rápido. Como um raio, corta o bloco e desaparece nas areias da Barra, entre o Porto e o Farol. Uma mulher tenta o mesmo, mas é impedida pelos cordeiros.

— Ele me roubou, ele me roubou! (ela desespera-se).

— Dandalunda maimbanda coquê!

O refrão da música incendeia a multidão. Dandalunda é uma representação de Oxum, rainha das águas doces e revoltas, como as cachoeiras. No sincretismo religioso, é Santa Cecília, a padroeira da música. Mais afrobaianidade, impossível. Mas os baianos não parecem lá saber o que cantam…

— Cangalunda daindanda coqueiro! (um tenta).

— Bandalunda gaindanda coquê! (outro repica).

E entre bebês-cotonete, palhaços, vikings, freiras, índios, homens das cavernas, vampiros, coelhos, diabos e anjos, a torrente humana chega ao largo do Farol. Do alto de um dos muitos prédios — quase todos silenciosos, de poucas janelas iluminadas — chove papel prateado.

Embaixo, três garotos, braços dados, assistem à celebração. Estão imóveis, sérios, mudos, agarrados uns aos outros. Devem ter entre 7 e 10 anos. São negros, carregam sacos azuis de lixo semicarregados de latas. Estão descalços.

— Viveeeer e não ter a vergonha de ser feliz…

O bloco dobra o largo do Farol ao som de Gonzaguinha.[1]

O flash é do carnaval baiano de 2003. Foi publicado no jornal A Tarde do mesmo ano, sob o título “Alegoria da cidade”, uma alusão a “Alegria da cidade”, uma das músicas do repertório de Margareth Menezes, que puxa o bloco[1] Os Mascarados. A cantora prega a diversidade étnico-cultural. Entretanto, o entorno da estrela que se impôs como alternativa às manifestações carnavalescas deapartheid nos faz refletir sobre formas e cores da cidade do Salvador nos dias atuais.

Margareth Menezes é negra, mas (e a conjunção adversativa é intencional) ocupa o panteão dos artistas da maior e mais popular festa pública de Salvador (da Bahia, do Brasil). Dentro da corda do bloco que comanda, a maioria é branca, ou quase branca, porque sem marcas visíveis — ou presumíveis — de afro-descendência. Fora do cercado, uma grande maioria negra. Visivelmente negra. Protegendo o lado de dentro contra o lado de fora, homens e mulheres negros. Notadamente negros.

O microcosmo de Os Mascarados revela parte da intrincada rede de relações na capital baiana neste começo de milênio. Exibe sinais de integração cultural. E de discriminação racial e opressão social. Tão fortes que diluem, no contexto festivo, o paralelo que um dia o autor de Casa-grande & senzala,Sobrados e mucambos e Ordem e progresso (FREYRE, 2005, 2000, 2004) alinhavou, ou possa ter alinhavado, entre democracia racial e democracia social.

A observação direta do fragmento da cena cultural baiana ancora as críticas dirigidas por vários estudiosos da contemporaneidade a esta falsa equivalência freyreana, como observado por Elide Rugai Bastos (2004). E traça um continuum entre o passado e o presente da sociedade patriarcal: sob o lema da ordem e do progresso, a mais negra das cidades da República reproduz, no início do século XXI, o exercício de poderes do tempo da colônia, descrito pelo sociólogo em sua trilogia.

É importante frisar que a evidência flagrada na arena carnavalesca não desconsidera a impropriedade de se estender o modelo de dominação patriarcal a outras unidades da Federação, como observado por Sérgio Buarque de Holanda (1993). O que se busca, aqui, é o estabelecimento de nexos entre a Salvador do Império e da Colônia e a capital atual, levando-se em conta que a Bahia é uma “referência emblemática do passado colonial e da herança africana” (MOURA, 2005, p.88).

Na apologia que faz ao “equilíbrio” [sic] social do sistema casa-grande & senzala, Gilberto Freyre descreve em minúcias os jogos de poder entre opressores e oprimidos. Poder em sua versão não “esquelética”, para usar, aqui, o conceito de Michel Foucault (2005b, p.8). Poder que não apenas reprime, mas alicia; que, em alguns casos, contenta uma minoria para controlar a maioria; distribui migalhas entre micropoderes, para conservar a maior parte do banquete dos senhores nos trópicos.

E o melhor das migalhas, no Brasil colônia, é distribuído aos escravos domesticados, cristianizados, com feições, modos e costumes mais próximos dos que vivem nas casas-grandes. Aos demais, a esperança de ascensão à condição de “gente da casa” e o tronco. Entretanto, o “mecanismo de acomodação”, feito de afagos e chicotadas, caramelos e sangue, garante, segundo Freyre, o “equilíbrio” do todo social da colônia. Uma “harmonia” (sentida, obviamente, do ponto de vista dominante) que é quebrada na passagem para o sistema imperial.

Com a abolição da escravatura e a proclamação da República, as relações sociais se renovam. Os poderosos do campo mudam-se para a cidade. Em lugar de casas-grandes, sobrados. Em vez de senzalas, “quartos para criados”. E, se o relativo equilíbrio entre escravos “de grife” e senhores já não é o mesmo, as relações entre estes e os negros das senzalas — os inconformados, não-domesticados — deterioram-se significativamente.

Enquanto as senzalas diminuem de tamanho, engrossam as aldeias de “mucambos” e de palhoças, espalhando-se pelas zonas mais desprezadas das cidades. Configuram-se, então, como descreve Freyre (2000, p.234), “contrastes violentos de espaço [...]: o sobrado ou a chácara, grande e isolada, no alto [...], e as aldeias de mucambos e os cortiços de palhoças embaixo, um casebre por cima do outro, os moradores também [...], numa angústia anti-higiênica de espaço”.

À medida que os mecanismos de “integração” [sic] social se diluem, os antagonismos se acentuam. E a partir das sobras dos processos de “acomodação” (ou dominação), as violências próximas ao plano físico recrudescem (ou ganham o espaço público) na urbe brasileira. Na circunvizinhança das tensões, surge o carnaval, com a proposta de promover o que este espaço, loteado e elitizado, não permite: a confraternização entre classes & raças; o amortecimento dos conflitos resultantes das relações de subordinação.

Tudo começa com o entrudo. Como alternativa aos luxuosos bailes de máscara que a alta burguesia promove, em recintos fechados, os representantes das classes populares — negros alforriados, em sua maioria — vestem-se de cores berrantes e saem de casa em casa, comendo, bebendo e cantando. Entre um trajeto e outro, envolvem-se em “batalhas”, promovidas, entre outros, com ovos crus, pós-de-arroz e líquidos sujos, malcheirosos — urina, na maioria das vezes.

A brincadeira termina, invariavelmente, em pancadaria. Depois de muitos protestos e da tentativa infrutífera das autoridades de acabar com a manifestação por decreto, com multa e cadeia, vem a solução: levar os salões para as ruas. Com o tempo, o entrudo se dissolve. Nasce o carnaval, com suas alegorias, máscaras, fantasias, lança-perfumes, batalhas de confetes e serpentinas.

Mas o fluxo e o refluxo dos processos de “domesticação dos dominados” voltam a comprometer a confraternização carnavalesca. Os espaços públicos da folia são, também, loteados: surgem os cercados de luxo — fixos e móveis; altos e baixos. E as manifestações de violência próximas ao plano físico que, em dias comuns, são confinadas nos guetos, que incluem as páginas sobre assuntos “policiais” dos meios de comunicação de massa, explodem nos palcos da festa e nos cadernos “culturais”.[2]

Volte-se à Salvador da atualidade.

— O senhor é autoridade. Tem que ver isso aqui. A minha gente tá apanhando, ministro!

O brado é do cantor, compositor e percussionista Carlinhos Brown. E acontece no carnaval de 2006. Outra estrela negra do show business baiano a brigar contra a reprodução, na festa, de formas de opressão e discriminação social e racial, Brown alterna-se entre o podium do seu trio elétrico e o “camarote andante” — uma paródia contra os bunkers destinados aos integrantes das classes mais abastadas que pontilham os espaços carnavalescos.

A “gente” que o artista evoca é, em sua maioria, composta por negros e pobres que disputam as sobras das ruas, entre as cordas dos blocos e a passagem dos trios. Do alto de um dos luxuosos camarotes, a autoridade a quem se dirige: Gilberto Gil, um dos poucos negros a, então, ocupar um alto cargo na cena política brasileira — significativamente, o de ministro da Cultura. Como demonstra o extrato carnavalesco, ao menos na capital baiana, o conteúdo do patriarcalismo muda. A forma de exercer seus poderes, não.

No mundo dos brancos, os negros reproduzem, autenticam, validam, legitimam ou, como analisa Florestan Fernandes (1972), sucumbem diante de modelos de separatismo, opressão, repressão e domesticação. Modelos que não escapam às manifestações artísticas e festivas de confraternização inter-racial — ou cultural. E que fortalecem a sua tese sobre a revolução brasileira: mais que ruptura, o que ocorre é a renovação de formas de dominação (FERNANDES, 1974). Ou, seguindo Foucault (2005a), a continuação da guerra, por outros meios.

Tangenciando o modelo de que se vale Gilberto Freyre para inseminar pacificação entre dominantes e dominados, Michel Foucault (2005a, p.49-73) valida a concepção de que “uma estrutura binária perpassa a sociedade” moderna. Diz, contudo, que essa “articulação histórica precisa” ocorre não no sentido da pacificação, mas da continuação da “guerra das raças” por outros meios que não (apenas) o do confronto em campos físicos de batalha — o que inclui as leis e a política:

Estamos em guerra uns contra os outros; uma frente de batalha perpassa a sociedade inteira, contínua e permanentemente, e é essa frente de batalha que coloca cada um de nós num campo ou no outro [...]. Há dois grupos, duas categorias de indivíduos, dois exércitos em confronto. E, sob os esquecimentos, as ilusões, as mentiras que tentavam fazer-nos acreditar, justamente, que há uma ordem ternária, uma pirâmide de subordinações ou um organismo, sob essas mentiras que tentavam fazer-nos acreditar que o corpo social é comandado seja por necessidades da natureza, seja por exigências funcionais, temos de redescobrir a guerra que continua, a guerra com seus acasos e suas peripécias.

Voltando à cena baiana de 2006, os desdobramentos do protesto ocorrem antes do final da festa. De joelhos, em plena avenida, Carlinhos Brown pede desculpas a Gilberto Gil. E de suas palavras e gestos lê-se mais que solidariedade para com um “irmão de cor”. Depreende-se um alerta sobre o lugar segregado (e, ao mesmo tempo, estratégico) que a sociedade pós-colonial permitiu a um negro ocupar. Mais negro-vítima, portanto, que o negro-vilão divisado a partir das palavras de protesto de Brown.

Um negro num mundo de brancos. Negro-dominado, mas não necessariamente domesticado. E com autonomia para, de um lugar sociocultural segregado, escancarar o “racismo biológico-social” de que fala o filósofo francês. Um racismo, como lembra Eneida Cunha (2007), divisado na “monotonia perversa das vozes hegemônicas que dissociam cor e classe na realidade social baiana”, e que busca desfocar a perspectiva enunciada por Foucault (2005a, p.72):

O que vemos como polaridade, como fratura binária na sociedade, não é o enfrentamento de duas raças exteriores uma à outra; é o desdobramento de uma única e mesma raça em uma super-raça e uma sub-raça.

Fica claro o afastamento de Foucault em relação tanto aos tratados biológicos racistas, que têm em Nina Rodrigues um representante, quanto em relação aos estudos que, buscando recusar as teorias que legitimam práticas racistas, acabam por negar as próprias práticas racistas, como ocorre com a obra de Gilberto Freyre. O filósofo alinha-se, assim, às correntes de pensamento que defendem a necessidade de se continuar a usar o conceito de racismo, ainda que, como define Stuart Hall (2003c, p.60), “sob rasura”.

A estratégia permite manter viva a memória dos extermínios, e, ao mesmo tempo, combatê-los, ao facilitar o rastreamento dos vestígios de práticas racistas, que, como pontua Eneida Cunha, nem sempre se traduzem, na atualidade como na modernidade de Foucault, pelo desprezo ou pelo ódio à diferença étnica. Transmutados, metamorfoseados, mimetizados, buscam, sobretudo, alcançar, como analisa o filósofo (2005a, p.72), o ideal de “purificação permanente” dos “conservadorismos sociais”, que o racismo de Estado opera.

Os sinais de continuísmo socioeconômico e cultural se multiplicam nas mídias locais, autenticando a configuração do sistema baiano de dominação na atualidade, feito de alternâncias entre as violências nos planos físico e simbólico que se permeiam e se nutrem mutuamente, e o glamour artístico, que as empalidece. E, assim como os assuntos “policiais”, eventualmente, invadem as páginas “culturais” dos jornais, como visto na cena protagonizada por Brown, os assuntos “culturais” vão parar nas páginas “policiais”, apontando para outro aspecto do problema.

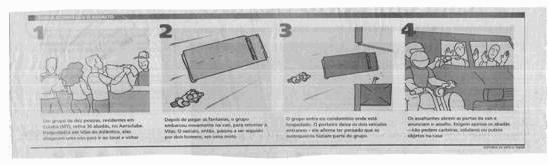

O desenho ilustra a notícia principal da página de “Polícia” do jornal A Tarde de 24/02/2006, uma sexta-feira de carnaval. E resume o assalto a um grupo de dez turistas brasileiros. Hospedados em Vilas do Atlântico, um condomínio de luxo localizado no litoral norte do estado, a poucos quilômetros da capital baiana, os visitantes alugam um veículo de transporte de passageiros (uma van) para buscar 30 fantasias de blocos de carnaval previamente compradas para a festa, ao preço de R$ 15.000,00.

O desenho ilustra a notícia principal da página de “Polícia” do jornal A Tarde de 24/02/2006, uma sexta-feira de carnaval. E resume o assalto a um grupo de dez turistas brasileiros. Hospedados em Vilas do Atlântico, um condomínio de luxo localizado no litoral norte do estado, a poucos quilômetros da capital baiana, os visitantes alugam um veículo de transporte de passageiros (uma van) para buscar 30 fantasias de blocos de carnaval previamente compradas para a festa, ao preço de R$ 15.000,00.Ao saírem do local de distribuição, são seguidos por uma motocicleta. Entram no condomínio — protegido por muros, cercas, alarmes, cães, “seguranças” e guaritas. A moto também. Ao estacionarem, são abordados pelos ocupantes da motocicleta, que abrem as portas da van e, sacando armas de fogo, exigem a entrega das indumentárias que identificariam e permitiriam o acesso dos foliões a um dos cercados móveis da festa “popular”.

É mais uma cena, vinculada ao contexto artístico-cultural, representativa do cotidiano de Salvador, e que denota a fragilidade do anseio de impermeabilidade das bolhas — fixas ou móveis — nas quais vivem, estudam, se deslocam, se divertem os descendentes dos senhores coloniais. Em verdade, células em permanente estado de osmose, cujas membranas delimitam, mas não impedem as trocas de identidade(s).

Trocas que o uso da força torna mais visíveis, mas que nem sempre são realizadas de forma violenta, ocorrendo, na maioria das vezes, por meio de negociação, como a flagrada — embora não concretizada — entre o cordeiro e a foliã “pipoca”[1] de Os Mascarados. Transações efetivadas, muitas vezes, à revelia de macrodeterminações, em nível de micropoderes, como as descritas por Gilberto Freyre, na Bahia colonial e escravocrata.

Demonstra Tomaz Tadeu da Silva (2000, p.81) que “na disputa pela identidade está envolvida uma disputa mais ampla por outros recursos simbólicos e materiais da sociedade”. O inverso também é verdadeiro: na disputa por bens materiais, como as fantasias roubadas aos turistas, está envolvida uma disputa por espaço, direitos, reconhecimento — negados aos negros (pobres) no mundo dos brancos (ricos), numa violência exercida no plano simbólico e ignorada pelo noticiário especializado em violências que desembocam no plano físico.

O anúncio publicitário acima reproduzido é mais um fragmento da cidade das bolhas e dos vãos. Vende a idéia de que, em uma redoma móvel de vidro blindado, seu ocupante estará a salvo das balas disparadas em meio ao conflito urbano que mata, diariamente, uma média de quatro pessoas em Salvador. A grande maioria, porém, com o perfil exposto pelo entorno do outdoor, captado pela fotografia: pessoas negras e pobres. O perfil das “vítimas preferenciais” das violências, que coincide com o da maioria da população.

E a associação deste dado com o preço médio de uma blindagem de automóvel[1] revela o perfil do público a que a peça publicitária se dirige: uma minoria composta por brancos, bem aquinhoados, descendentes dos moradores das casas-grandes e dos grandes sobrados — a que menos figura nas estatísticas sobre mortalidade por causas externas, isto é, “vítimas ocasionais” desta e de outras violências.

Não se pretende, aqui, discutir a ineficácia do modelo de segurança vendido a uma parcela da população, cujas incongruências e fragilidades a conjuntura se encarrega de expor.[2] Trata-se de desnudar relações de poder que apontam para a sobrevivência de elementos da estrutura senhorial e escravista na atualidade, como denuncia Caio Prado Júnior (1996). E de resgatar traços da forma hegemonicamente binária com que se organiza, ou luta, desde então, a sociedade brasileira.

Mas, como demonstrado pelos exemplos pinçados das mídias locais, tanto em “dinâmicas de consenso como em dinâmicas de conflito” (MOURA, 2005, p.80), as identidades estão em contínua interação. E tais ações de mistura, miscigenação, hibridismo, deslocamento, cruzamento — ou invasão — de fronteiras colocam “em xeque aqueles processos que tendem a conceber as identidades como fundamentalmente separadas, divididas, segregadas” (SILVA, T. T., 2000, p.87).

Revela-se, desse modo, a existência de “terceiros espaços”, “entrelugares”, por onde circulam “figuras complexas de diferença e identidade” (BHABHA, 1998, p.19). Lugares e sujeitos que, contaminados, produzem efeitos que não se pode subestimar, pois que “transformam, desestabilizam e deslocam as identidades originais” (SILVA, T. T., 2000, p.88), talhando no imaginário social seus próprios traços identitários, os quais geram implicações na vida cotidiana, que, por sua vez, retornam ao plano do imaginário, numa troca incessante, como realça Cunha (2007, p.12), ao analisar, retomando as ponderações do antropólogo Lívio Sansone, a construção da “africanidade baiana”:

São esses jovens negros e pobres que viajam para espaços centrais do mundo globalizado, para levar os sons e as cores da afro-baianidade reconstruídos pelos blocos-afro, completando um circuito cultural expressivo: o produto afro-baiano que se forma a partir da auscultação da negritude internacional, reelaborada pelo contato com a tradição da cultura afro-brasileira, transforma-se em expressão local, singular, para retornar à circulação com êxito e destaque nas vias globalizadas, com a marca negro-baiana.

Uma dinâmica, porém, ignorada pelo senso comum, (re)produzido pelos meios de comunicação de massa sob análise. Como evidenciado pelos exemplos pinçados de períodos anteriores e posteriores aocorpus de textos selecionado, bem como pelos números das amostras dos três jornais impressos, na luta simbólica entre classes & raças, as bolhas são concebidas como puras, impermeabilizáveis, não-penetráveis. Os vãos, impuros, abertos, devassáveis.

Em outras palavras, as “impurezas” não são concebidas enquanto “terceiros espaços”, ou “terceiras margens”,[3] frutos de trocas, autorizadas ou não, mas como os próprios vãos, fixados, desse modo, num lugar à margem do mundo central das bolhas, e, portanto, “marginal” — o que expõe, mais uma vez, a existência, na sociedade baiana da atualidade, de estruturas binárias em posições de conflito, como enunciado por Michel Foucault.

São, enfim, exemplos que evidenciam a produção de verdades, que conferem aos moradores dasbolhas e dos vãos significados diferenciados em relação aos direitos humanos e individuais. Produção que naturaliza e, assim, legitima modelos — binários — de exclusão. O que é efetivado, quando menos, pela simples repetição dos discursos diferenciadores, como resume Tomaz Tadeu da Silva (2000, p.93):

Uma sentença como “João é pouco inteligente”, embora pareça ser simplesmente descritiva, pode funcionar [...] como performativa, na medida em que sua repetida enunciação pode acabar produzindo o “fato” que supostamente apenas deveria descrever [...]. Em geral, ao dizer algo sobre certas características identitárias de algum grupo cultural, achamos que estamos simplesmente descrevendo uma situação existente, um “fato” do mundo social. O que esquecemos é que aquilo que dizemos faz parte de uma rede mais ampla de atos lingüísticos que, em seu conjunto, contribui para definir ou reforçar a identidade que supostamente apenas estamos descrevendo.

Insurgindo-se contra o determinismo marxista, Sérgio Buarque de Holanda sustenta que as mentalidades podem avançar mais rapidamente que os processos materiais (1997). Mas, antes, ao analisar a conjuntura brasileira, havia demonstrado que o fim das bases materiais do patriarcalismo não eliminara suas expressões políticas e intelectuais (1993), o que dá a chave para a compreensão das relações de poder na capital da Bahia atual.

(*) Artigo extraído do livro Micropoderes, macroviolências, de Suzana Varjão.

[1] Numa empresa com tradição no setor, o preço médio de blindagem de automóvel variava, em 2005, entre R$ 54.000,00 e R$ 78.000,00.

[2] Dois exemplos contemporâneos, pinçados, a título de ilustração, dos meios de comunicação social de Salvador: a morte do prefeito de Santo André (SP), Celso Daniel, e o seqüestro do publicitário Washington Olivetto. Ambos, no momento da abordagem, locomovendo-se dentro de carros blindados.

[3] Referência a título de um conto de Guimarães Rosa.

[1] Os foliões “pipoca” são aqueles que não dispõem de “passaportes” (fantasias compradas a preços como os praticados em relação aos citados turistas) que lhes permitam transitar no circuito da festa pelo lado de dentro dos cercados móveis (os blocos carnavalescos).

[1] Os blocos de carnaval são agremiações que saem às ruas, puxadas por trios elétricos (carros de som), distinguindo e separando seus componentes dos passantes por meio de fantasias, em geral padronizadas, e por cordas.

[2] Entendidos, aqui, como os cadernos que tratam de artes e variedades.

Nenhum comentário:

Postar um comentário